分类导航

编者按:近日,笔者看到已在2022年8月28日故去的、104岁的革命老人林向北同志的遗稿。

林向北与父亲是1936年的老战友,在1949年一起营救渣滓洞的老战友,他在年老的时段撰写了一篇《痛忆营救渣滓洞战友》。

文章中,再一次看到家父陈昌,在1949年参与营救渣滓洞革命难友的往事,感到非常高兴。

正是这次营救活动,结束了家父“敌营十八年”的生涯,遗憾的是,他为了党的利益--肃清潜伏在重庆一带的国民党敌特,家父毅然决然地放弃董必武同志要求他一旦完成任务就回中央复命的指令,而不幸在1952年起遭到多次迫害,终于在1960年初含冤去世。

特此,将林向北同志的遗稿刊登于后,便于那些研究重庆隐蔽战线的同志们学习、收藏。

陈昌之子、军挎记者陈龙狮

二零二四年 五一小长假

摘要:1949年11月27日,国民党反动派在溃逃台湾前,对关押在重庆军统集中营白公馆、渣滓洞等处的几百名革命志士进行了集体大屠杀。大屠杀前,狱外的川东地下党并没有对关押在重庆军统集中营的革命志士坐视不管。林向北与岳母陈联诗、妻子廖宁君及蒋仁风等人,按照上级党组织的安排,通过各种办法积极实施营救。但由于当时的情况异常复杂,加上时间紧迫,除救出徐庶声外,大营救行动最终失败。这也成了百岁老人林向北心头永远的痛。

接受任务

1948年华蓥山起义失败后,我们全家撤退到重庆,很快成立了家庭支部,直属川东临委领导。期间,我们掩护和安排了大批从川东武装起义地区撤退下来的同志,工作卓有成效。

1949年7月,川东临委的刘兆丰、卢光特、蒋仁风等几位领导同志在重庆市中区(现渝中区)临江路45号天瑞公司召开会议,认为国民党反动统治即将崩溃,在溃逃前有极大可能对关押在白公馆、渣滓洞等处的革命人士下毒手,必须设法营救他们。不久,又接到钱瑛同志的指示:尽一切努力解救被捕同志,必要时可以用钱去“买人”。

川东临委正式决定派人打入国民党内部,营救关押在白公馆、渣滓洞等处的革命者,并将这个任务交给了我。我马上向自己联系的地下党员进行了传达。这些同志大多是华蓥山地区武装起义失败后撤退到重庆的,这段时间东躲西藏,心里都憋着股闷气,一听说要去解救战友,都摩拳擦掌。有的同志认为渣滓洞、白公馆附近地区都封锁了,防守严密,根本进不去,建议派人回到起义的地方去动员一些人来,找准时机武装劫狱;也有同志建议策反重庆行辕二处中校行动组组长漆玉麟;我的岳母陈联诗提出利用她的堂兄陈人望(时任“国民党国防部财务预算处”处长,因手里捏着“国防部”的财政大权,连主管渣滓洞、白公馆的特务头子徐远举也敬重他几分)的关系,去做主管渣滓洞白公馆的大特务徐远举的工作……但这些建议都因过于冒险而被川东临委负责策反工作的蒋仁风同志否定了。

第一次营救无功而返

正当我绞尽脑汁想办法时,从起义地区撤到重庆的徐荣恒找到我,说他在磁器口碰到了自己的中学老师、现任重庆交通警备第一旅中队长的贾佐。贾佐告诉徐荣恒,他的部队正在招新兵,建议徐荣恒去报名。为此徐荣恒来找我,问能否前往。

贾佐所在的重庆交通警备队对内称志农部队,分别取国民党交通局局长马志超和军统特务头子戴笠(戴雨农)名字中的一个字而成,实际上是一个武装特务组织,负责军统重庆集中营白公馆、渣滓洞的警戒任务,为掩人耳目,对外称重庆交通警备第一旅。中队长贾佐就是当年和我在万县一起搞抗日救亡宣传的贾希夷。他是1927年入党的老党员,参加过南昌起义,在中央特科做过情报工作,还打入过蒋介石的侍从室,与我的父亲林佩尧、岳母陈联诗交往很深。蒋仁风对贾佐也很熟悉,南昌起义时,他二人都在叶挺的部队,贾佐还是蒋仁风的排长。

能直接打入渣滓洞白公馆的警卫部队,而且又有老朋友做“内线”,当然是个好机会。但又一想,虽然我们对贾佐的过去有所了解,但毕竟多年没见,现在敌情复杂,还不知道他最近的情况怎样,于是决定派徐荣恒先去摸清情况。

很快,徐荣恒便带贾佐来与我见面。贾佐在很长一段时间里,是我党中央特科的直管特工。由于工作的保密性,他的关系一直断断续续,现在直接的关系又断了,与地方组织又联系不上,他只好独立作战,打入渣滓洞白公馆警卫队这一关键地,等待组织去找他。那天他在招兵处看到当年的学生徐荣恒,认为能够通过徐荣恒找到地方党组织的关系。但他没有想到,这个“关系”居然会是我和陈联诗还有蒋仁风这样的老朋友。

老友相见,我们都很高兴,之后便赶紧部署下一步计划。我提出先安排几个人进入志农部队。贾佐说:“现在正是时候,别看国民党现在整天喊着要坚守重庆,其实是要办一个‘干训班’,培训一批小特务,等全国解放后,潜伏下来和共产党‘打游击’。你们让徐荣恒带几个可靠的人进来,不要暴露和我的关系,也不能和我发生联系,我会让他们逐步取代中队中不可靠的分队长、事务长和文书,把中队掌握在我们手里。那时我们再做下一步打算。”

很快,徐荣恒先后带四个人进了志农部队。贾佐把他们当成骨干使用,事情很快有了起色。但交警队内部开始争权夺位,有人窥视贾佐的位置,对他的身份产生了怀疑。贾佐留不下去了,在一个深夜悄悄离开了。因为贾佐的出走,徐荣恒他们也只好撤了出来。

第二次营救有所收获

不久,我们又找到了一个机会。1949年9月的一天,地下党员张平河在磁器口又看到了一张重庆交通警备第一旅招收新兵的布告。张平河将这一信息报告给我,说他可以找到关系打进去。我当即同意了他的计划。很快,张平河通过小学同学陈立群的亲友蔡遐欧的关系,带着陈立洪、杜文举先后打入了这个部队的“干训班”,当了不拿军饷只管饭吃的勤务兵和传令兵。据陈立洪、杜文举回忆:这个“干训班”确如贾佐所言,是专门训练潜伏特务的,有300多人,住在渣滓洞斜对面的五灵观立人山小学内。国民党的特务机关非常重视这个“干训班”,就连大特务徐远举也常到那儿讲课。整个地区警卫森严,监狱的周围设有三道防线,每道防线都要有特制的通行证(分临时、夜间和特别通行证)才能通行。他们几个因是长官身边的传令兵和勤务兵,行动还比较自由,可以随便进出大门,可是也不能随便出入这三道防线。

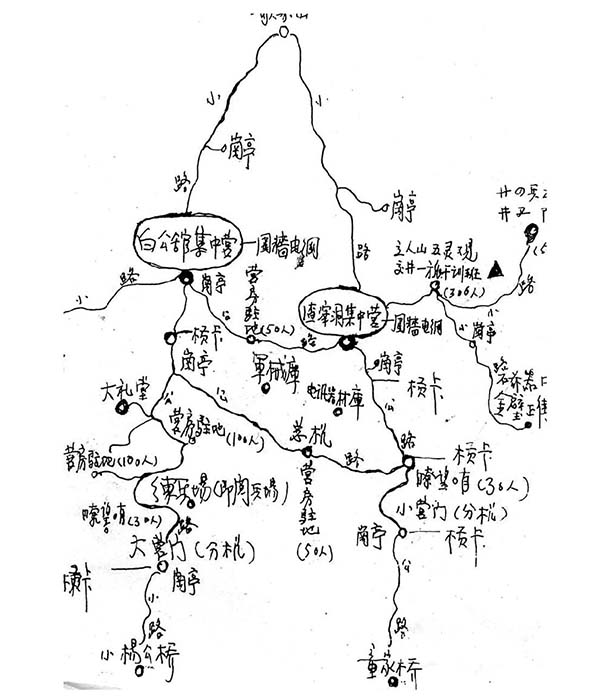

要实施营救计划,首先要摸清情况。我给张平河他们下的第一道命令是绘制一张尽可能详细的地形图。为方便同他们联系,蒋仁风通过国民党联勤总部一张姓参谋,把我和我的小舅子廖亚彬介绍到离渣滓洞白公馆不远的沙坪坝三十粮秣库,我当文书,廖亚彬当库丁。蒋仁风明确了我的任务:在这个避风港里,坐镇指挥营救工作。

当时渣滓洞所在的歌乐山还没有自来水,勤务兵和传令兵要到山脚的河沟里给军官们提洗脸水和洗脚水;平时还要到处走动,给长官买吃的用的,传达各种命令和指示。几个人利用这些机会,满山东绕西逛,走遍了附近的松林坡、杨家山、白公馆、阅兵场等地,勘察清了地形。陈立洪不知道用了什么招,把主管“干训班”的孙副官手里的临时通行证搞到了手,闯进了渣滓洞监狱警戒线的第二道防线。不过一个多月的时间,张平河他们就把分别侦察的情况汇集起来,画了一张详尽的渣滓洞白公馆地形图。地图绘制在一张一尺见方的土白纸上,上面标明了从歌乐山、童家桥、红槽房、二十四兵工厂到渣滓洞白公馆的路线和沿途的警界线,又用特殊的标记注明了区内的警界线、岗亭、哨所和木栏等标志,以及军械库、营房住地、兵力布置,还特别注明第三道防线较严密,线外有电网,线内有警铃,还有便衣武装特务把守。11月中旬,这张精心绘制的地图由陈立洪带出来交给了我。

正当我们准备根据地图进行下一步行动时,杜文举发现“干训班”的课程表上有一名叫邬竟成的教员。杜文举曾和邬竟成见过一面,怕自己被这个特务认出来,就以“父亲病危”为由离开了“干训班”。张平河、陈立洪再待在里面也变得很危险。我告诉他们,沉住气,不要慌,寻找时机,能稳下来就稳下来,哪怕到时候策反一两个管用的特务也好。

尽管合适的时机始终没有到来,但张平河因期间当过文书,掌握了潜伏下来的国民党特务花名册。重庆解放后,张平河把花名册交给了重庆市公安局,潜伏下来的特务被一网打尽。他还带着公安局的同志把潜伏在四川省教育学院以总务主任身份为掩护隐藏下来的邬竟成捉拿归案。

试图掌握二十四兵工厂警卫队

同时,我们把目光瞄准了渣滓洞旁边的国民党第二十四兵工厂。

重庆是国民党的军工要地,二十四兵工厂就靠近渣滓洞监狱,往高处一站,可以清楚地看到渣滓洞监狱的碉楼和人员情况。我们在兵工厂的“内线”是张平河的哥哥张平江。张平江是个进步群众,在二十四兵工厂炼钢部当工人。利用这个关系,我们陆续安插了一些人到厂里掩护下来。现在要做的,是要让这些同志动起来,想办法打入这个厂的警卫队,把枪掌握在自己手里。张平江和同志们接到指令后立即活跃起来,到处交朋友、拉关系,终于说通了警卫队的副队长,同意补充两个新兵进警卫队。我们选了两个精明能干的同志进去,这两个人又在警卫队里广交朋友,其中一个居然补上了机枪手,掌握了一挺机枪。我和蒋仁风知道这一情况后,连忙带进信去:这是个难得的好机会,要谨慎行事,到时候我们再派支队伍打进去,配合你们封锁敌人的碉楼,消灭碉楼里的守敌,这样就有可能实现解救战友的计划。

正当我们按照计划推进时,中国人民解放军迅速向重庆方向推进,二十四兵工厂警卫队突然被抽调去对付解放军,打入警卫队的两名同志被迫撤了出来。

用自己的命去换同志的命

我的岳母陈联诗有一个亲戚叫段成操,后来嫁给了“中国新闻社”社长袁建之。我们认为袁建之人脉宽泛,如果利用他去疏通关系,或许能救出一些人。

我的妻子廖宁君找到袁建之,告诉他自己有两个亲戚被关押在渣滓洞,请他想办法把人救出来。感觉到国民党大势已去的袁建之答应了宁君的请求。但去试探后,对方提出10两黄金(一两黄金约60块银元)换一个人,经讨价还价,最后改为5两黄金换一个人。

我们赶紧分头筹钱。岳母陈联诗找她的隔房妹妹借了20个银元和一个金戒指,又找她当官的叔伯弟弟借了50个银元。我到粮食局和盐务局找到谢彬和吕迪两位有固定收入的同志,他们把仅有的60个银元和一根金项链捐了出来,还打算去变卖值钱的衣服。宁君把剩下的唯一一件结婚纪念品—父亲当年为她打的那条金项链也拿了出来。大伙想尽办法,终于凑了180块银元,外加几件首饰。

蒋仁风把这些钱郑重地交给宁君,说:“你是在用自己的命去换两个同志的命,得做最坏的打算。从现在开始,你要割断一切组织关系,我们会派人和你联系的。”

宁君走后,我们很快搬了家,这样即使她出了事情,特务也找不到我们。宁君把钱交给了袁建之,说:“先把我的两个亲戚买出来。一个是妹夫陈作仪(1938年加入共产党,1948年5月因叛徒出卖被捕,关押在渣滓洞监狱),一个是表哥刘石泉(1938年初参加共产党,1948年12月因叛徒出卖被捕)。”

袁建之买了一副麻将和一条火腿送到西南长官公署行辕二处张姓法官处。等到半夜,这位张姓法官才回来告诉袁建之,说现在救人不行了,他托的人已经逃到成都去了。

成功营救徐庶声

刚刚开始讨论营救方案时,岳母陈联诗就提出可利用堂兄陈人望去做徐远举的工作。

徐庶声任上川东第七工委书记,川东武装起义失败后便被捕了。他的妻子找到我的岳母陈联诗,请她帮忙把徐庶声救出来。陈联诗觉得徐庶声虽是起义队伍的领导,可现在身份还没暴露,可以趁当前混乱的局面去试一试。于是陈联诗几次去到陈人望家中做工作,希望他能帮忙营救徐庶声,向他承诺:“救出了徐庶声,你们就是立了大功,不但会保障你们的生命安全,还保证你解放后有工作。”

陈人望在家中宴请徐远举,还拿出了自己的10根金条给他。不久,徐远举亲自提审了一批犯人,其中就有徐庶声。不知就里的徐庶声以为自己已经被定成了重犯。谁知上堂后,徐远举只是问了一句:“陈人望是你的什么人?” 徐庶声回答说:“表兄。”随后徐庶声便被特务转到了专门关押小偷扒手的太平门看守所,躲过了那场残酷的渣滓洞大屠杀,死里逃生。

为营救关押在渣滓洞、白公馆监狱里的革命者,我们全家还有蒋仁风等想了各种办法,但由于当时的情况异常复杂,加上时间紧迫,除成功营救出徐庶声外,大营救行动最终失败,很多我熟识的战友包括我的妹夫陈作仪,都牺牲在黎明前的大屠杀中。多少年来,此事成为我内心最大的伤痛。